LIBERTAD Y POESÍA

05.07.2021 09:26

La libertad o el elogio del papel

--

Juan Manuel Roca

--

Julio 05.21

--

Libertad y poesía, como de todos es sabido, son dos palabras siamesas: la una conduce a la otra y difícilmente se pueden separar para que tengan vidas escindidas. A no ser que al enunciarse se trate de una falsa libertad, como la que está casi siempre en labios de carceleros y liberticidas, de una parte, y de la impostación poética, de otra.

Esas dos palabras, esos dos conceptos por los cuales han corrido verdaderos mares de tinta, me parece que han sido muy bien definidos por una dupla de escritores de talantes afines y de percepciones cercanas al anarquismo. Albert Camus, que decía que la libertad es el derecho a no mentir, y Henri David Thoreau, quien afirmaba que la poesía es la salud del lenguaje.

Lo contrario, la servidumbre intelectual del poeta y la docilidad del ciudadano, no son otra cosa que la práctica de una voraz autofagia, una forma de devorarse a sí mismo. Es la muerte del que disiente, el destierro del outsider, el exilio del fuera de lugar o del perpetuo insatisfecho. En realidad, más que en un exilio, el outsider vive ahora su inxilio, esto es el exilio interior, la periferia, el convertirse en extranjero en su propia tierra, muchas veces hasta el extremo de verse arrinconado en los límites del lenguaje. Todo por saber que la poesía puede llegar a convertirse en un territorio autónomo, algo así como la banda sonora de la desobediencia.

Por supuesto que ejercer ese derecho a no mentir es castigado de una y mil maneras por bedeles y comisarios. La idea orwelliana de que “si la libertad significa algo es el derecho a decir a los demás lo que no quieren oir”, en sociedades ensimismadas por el unanimismo conduce hasta al extremo de poner en riesgo la vida del ejercitante. Del que se atreve a decir a pesar de todo lo indecible.

Lo cierto es que cuando una sociedad deja de procrear al fuera de lugar es porque se trata, sin duda, de una civilización seca y calcárea, desvitalizada y mustia. Cuando John Donne dice que nadie puede dormir en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo, podría estar hablando también del poeta. El poeta es el que canta en medio de las encrucijadas, el insomne frente al destino colectivo que no obstante hace del sueño su irremplazable alimento.

Creo imperioso el intento de ejercer la libertad, que no es otra cosa que la independencia. Libertad de culto, de ideologías, de fortuna, de banderas y esteticismos. Libertad de ejercer la imaginación sin pagar aduanas y sin el soberano permiso de nadie.

Mientras persista la imaginación, la capacidad de fabular más allá de la espesa nata de la uniformidad y el gregarismo, mientras la poesía sea arena y no aceite en las maquinarias ideológicas y cerradas de un mundo sin matices, el hastío, el miedo y la miseria, ese trípode en el que se monta la visión del mundo actual, no extenderá del todo su aire espeso, el agujero negro de la satisfacción y el aturdimiento colectivo que tanto exaltan los tartufos y los tibios. Los escritores y poetas que afirman que no les interesa la política olvidan que a ella si les interesa su talante de ilesa majestad. Y que además de manera espuria y bastarda la están ejerciendo desde un olimpo de cartón. Creo en los poetas de la intemperie, en los que no sufren la claustrofobia de su mundo intimista, en los que tienen al mismo tiempo que reflexiones y lecturas a bordo, un tramado de calles, de retículas y trazados por los que transitan los hombres, la vida cotidiana.

Que la poesía es una religión sin feligreses se nos repite a cada tanto en los medios y en los bufetes, invocando la inutilidad y llamando al desaliento, y tras manifestarlo corren a reunirse y a hablar en el esperanto de la tontería y los lugares comunes, en una religión cuyo único dios tiránico es el embotamiento de los sentidos, la pérdida irreparable del sentido de la individualidad creativa y la aventura.

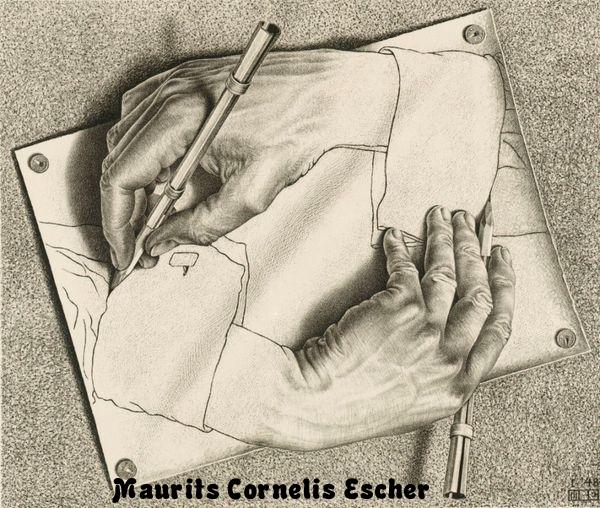

No por el temor a sufrir de una suerte de “horror vacui” encuentro un mejor y más atractivo sitio en el que personalmente sienta más el llamado de la libertad que en la página en blanco. Y esto tiene algo de evidente taumaturgia. Sin saberlo muy bien, de manera soslayada e intuitiva, sabemos que nos espera en el papel una serie de signos que posiblemente muchas veces no logremos descifrar aunque estén en él, y que solo al contacto del lápiz que sirve como una suerte de médium, en algunas ocasiones aparecen.

Así le ocurría a Miguel Ángel, que creía que en cada piedra hay una escultura escondida y que basta con eliminar lo que sobra en ella para encontrarla. El papel en blanco opera de la misma forma que la piedra: adentro de su apariencia nívea y sin máculas, hay una legión de palabras y de señales esperando a que el pescador de imágenes que es todo poeta las saque de su nada. Las arrebate al vacío.

Podría repetir con René Char que “en todas nuestras comidas en común invitamos a la libertad a sentarse”. Y agregar en consenso con el poeta de “Furor y misterio” que “el lugar permanece vacío pero el cubierto está puesto”.

Podría también parafrasearlo: a cada página en blanco está invitado el poema. Y aunque el lugar permanezca vacío, la abierta invitación a encontrarlo sigue tentándonos, a riesgo de fracasar en el intento, como suele ocurrir.

Quiero hacer entonces un pequeño homenaje al papel en blanco, a su tentación y quietud, a la suma de silencios que esconde, pues es en él donde el poeta encuentra su mayor libertad y su más expedito pasaporte.

Los hombres y mujeres que carecen de un lugar, inclusive quienes están atrapados entre los cuatro muros cardinales de una prisión, encuentran en él un punto de fuga, un espacio de independencia.

En cuanto a mí, solo puedo dar gracias por ese pequeño espacio vacío, por esa tierra de nadie y de ninguno que me entregan con confianza, casi de manera inocente, desde el fabricante de papel hasta el dependiente de la papelería.

Sin acaso saberlo, uno y otro son emisarios de un acto de fe que nos entrega un pasaporte para vadear fronteras y estrecheces, una visa que nos permite ser ciudadanos de una y otra parte, unos hombres cuyo mayor placer consiste -aún en momentos de supresiones y censuras-, en continuar la resabiada y pertinaz libertad de la escritura.

(“Asedios a la palabra”. Siglo del Hombre Editores. Bogotá, 2015)

—————